Elizaveta Khan & Jonas Linnebank

„Wer hat Angst vor dem Museum? – Una excavación de las Heridas Coloniales (Eine Ausgrabung der kolonialen Wunden)” so lautete ein Projekt, das 2015 von Pêdra Costa und Berena Melgarejo Weinandt in Kooperation mit dem Weltmuseum Wien umgesetzt wurde. Auf der Webseite des Veranstalters, des Vereins zur Förderung der Stadtbenutzung ist das Projekt u.a. mit folgenden Worten eingeführt worden: „Durch das Ausstellen von Objekten, Menschen und Kulturen und die Erkenntnisse, die daraus abgeleitet wurden, präsentierten sich Museen als ‚natürlich‘ und ‚unschuldig‘. Jedoch wurde dadurch die Gewalt verschleiert, die von diesen Institutionen ausging. Wer hat Angst vor dem Museum? – Una excavación de las heridas coloniales greift an diesem Punkt ein – basierend auf dem Wissen, dass das Museum auch ein Ort des Todes ist: ein Friedhof geraubter Objekte, ausgelöschter Geschichte(n) und zerstörter Gesellschaften.”

Können Geschichten wieder zum Vorschein treten und wenn ja, wie?

Unsere Projektidee

Wir gehen in Museen, betrachten die Ausstellungsstücke, holen uns – wenn wir das wollen – auf unterschiedlichen Wegen Informationen zu den Eindrücken, die wir sammeln, und gehen nach Hause. Dort können wir erzählen, was wir gesehen haben. Was haben wir gesehen? Nach dem Besuch des Rautenstrauch-Joest-Museums erzählen wir wahrscheinlich von Masken, Türen, Bronzen, deren Herkunft, eventuell über deren Gebrauch und Alter.

Seit einigen Jahren ist dieser Ablauf durch post-koloniale und rassismuskritische Theorien und Praktiken gestört. Es wird über Restitutionen, Strafexpeditionen, Kolonialisierte und Kolonialverbrechen, Landraub und Genozid gesprochen. Das Museum, die Menschen, die es gründeten und ausstatteten, die, die es kuratieren und leiten, rücken in den Vordergrund. Es werden Stimmen laut von Menschen, die beraubt wurden, deren Familien gefoltert, ermordet, deren Lebensgrundlage vernichtet wurde. Diese Narrative sollen im Jahr der Rückgaben der Benin Bronzen aus dem Rautenstrauch-Joest-Museum nach Nigeria im Museum sprechen und gehört werden.

Am Anfang des Projektes standen viele Fragen im Raum, und am Ende entstanden ein paar Ideen, für das Finden von Antworten. Durch Befragungen und vor allem die Rückmeldungen von Besucher:innen des Projektes haben wir folgende Ideen zusammengestellt:

- Die Bereitschaft zur Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen ist da, der Bedarf als auch der Wunsch, Aushandlungsprozesse gemeinsam zu gestalten, ist formuliert, doch es fehlt an Strategien und Strukturen. Wenn Interventionen, neue Projekte und Ideen in das Museum getragen werden sollen, muss mehr Personal angestellt werden, das für die Vermittlungsarbeit und die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Institution zuständig ist.

- Im Museum selbst braucht es Räumlichkeiten, wo Personen aus der Institution als auch aus der Stadtgesellschaft zusammenkommen können, um gemeinsam an Projekten und Ideen zu arbeiten und um miteinander zu diskutieren und sich auszutauschen.

- Viele verschiedene kleine bis große Mitmachideen gibt es schon, bzw. werden diese gerade entwickelt. Doch wie erfahren Menschen davon? Das Museum braucht eine Informationsstrategie, die verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Interessensbereichen anspricht. Bspw. könnte im Foyer des Museum eine Informationstafel mit allen laufenden Projekten, Interventionen und Mitmachmöglichkeiten aufgestellt werden, so dass Besucher:innen sich direkt vor Ort informieren können.

- In den Strukturen des Museums braucht es auch eine andere, erweiterte Informationsstrategie. So haben es Projektgebende von außen schwer, in den Informationsfluss innerhalb der Institution zu gelangen. Es werden die Personen angesprochen, mit denen sowieso schon Kontakte bestehen, aber es gibt keinen klaren Informationsablauf an alle im Museum Beschäftigten in Bezug auf neue Ideen und Projekte, die von außerhalb des Museums kommen.

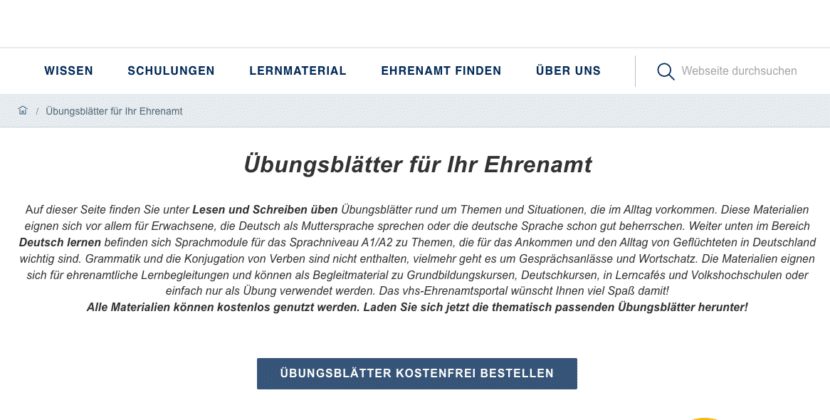

- Die Entwicklung eines Code of conduct, in dem festgehalten wird, was alles zur Dekolonialisierung von ethnologischen Museen gehört, welche Schritte das Museum unternimmt, um Rassismus nicht zu reproduzieren, welche Sprache(n) innerhalb der Institution benutzt werden, welche Begrifflichkeiten entsprechend eingeordnet, oder auch komplett entfernt werden müssen etc. Bei diesem Prozess müssen Zivilgesellschaft eingebunden werden. Weiterhin sollte der Code of conduct auch beinhalten, wie Restitiutionsprozesse ablaufen, wie Informationen zu den Objekten-Subjekten des Museums zugänglich gemacht werden, und wo es welche Informationen gibt.

- Die Beschriftungen von Objekten und Subjekte muss kritisch hinterfragt und entsprechend verändert werden. Die Reproduktion von Rassismus und kolonialen Narrativen sollte vermieden und wenn es nicht möglich ist, so doch entsprechend eingeordnet werden

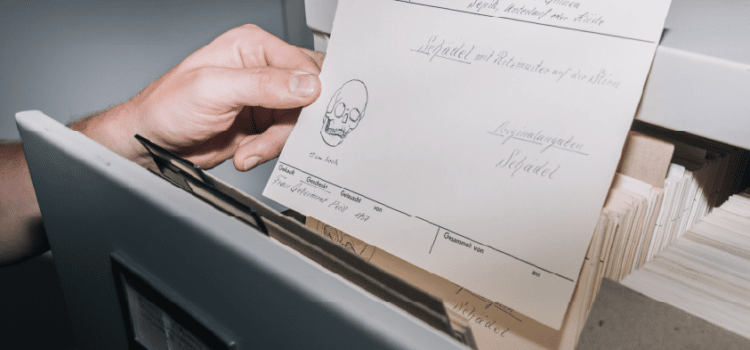

- Die Informationen zur Herkunft der Objekte-Subjekte im Museum, sollte sich nicht „nur“ auf die geografische Herkunft beziehen, sondern den Erwerbshergang transparent machen: In welchem Kontext wurden die Sammlungsstücke wie erworben?

- Durch den Aufbau und Ausbau von internationalen Kooperationen vor allem mit Museen aus dem globalen Süden, sollte auch ein Austauschprogramm für junge Menschen ins Leben gerufen werden, die an den jeweiligen Museen gemeinsam Projekte entwickeln, Forschungen anstellen und Veranstal-tungen organisieren können.

- Die Einbindung verschiedener Kulturformate, wie Lesungen, Musik, Gestaltungskunst, Tanz etc. sollte weiter und vermehrt initiiert werden, vor allem in der Dauerausstellung, um verschiedenen Künstler:innen und Besucher:innen die Auseinandersetzung mit Geschichte und Geschichten in ver-schiedenen Formaten zu ermöglichen.

- Dauerhafte Aufnahme von rassismuskritischen Führungen in das Vermitt-lungsprogramm, mit unterschiedlichen Ansätzen der Vermittlung und fortwährender Entwicklung der Inhalte durch verschiedene Impulsgebende.

- Dauerhafte Aufnahme von Depotführungen in das Vermittlungsprogramm unter rassismuskritischen Aspekten.

Stimmen und Stimmungen aus dem Museum

Vor, während und nach den jeweiligen Veranstaltungen, die im Rahmen des Projektes organisiert wurden, hatten Besucher:innen die Möglichkeit, uns Rückmeldungen aufzuschreiben. Im Folgenden haben wir diese zusammengestellt:

Allgemeine Rückmeldungen

- Aufklärung! Rassismukritischer Blick auf Kolonialisierung

- Warum sind junge Leute nur in der Museumsnacht hier (Rautenstrauch-Joest-Museum, Anm. d.Verf.)? Daran muss das Museum arbeiten

- Rassismuskritische Aufarbeitung und Beschriftung der Objekte. Nur noch rassismuskriti-sche Führungen im Museumdienst der Führungen. Tiefer gehende Workshops zum The-ma Rassismuskritik… danke für die tolle Führung, das wunderbare Projekt „Die Baustelle“ und „Museum spricht“. Weiter so!

- Mehr Lockerheit (Musik, Führungen, Sitzgelegenheiten), mehr Vermittlung, kein N-Wort, weniger männliche Dominanz in den Ausstellungsobjekten

- Vermittlung! ❤ Mehr Führungen, mehr Raum für Betroffenenperspektiven. Mehr Reprä-sentation, klare Benennung rassistischer Strukturen

- Mehr Angebote zu antirassistischen/antikolonialen Thema, zu verschiedenen Objekten, Personen

- Mehr BIPoCs, bessere Kommunikation (in allen Ebenen), mehr Angebote für Kinder und Familien, mehr Bezug zur heutigen Zeit: Gegenwartsbezug + Kolonialität, aktuelle Konsequenzen des Kolonialismus

- Mehr Aktionen bspw. Museumsnacht, kreative Methoden im Menschen anzusprechen

- Geschichten der Menschen erzählen

- Ein super Begrüßungsteam vom Integrationshaus e.V. und dem KUNTS e.V., warum ist es nicht immer da?

- So ein freundliches Empfangsteam wie heute, InHaus und KUNTs e.V

- Mehr Malerei, weniger Benin-Bronzen

- Türen öffnen! Sammlungen auflösen! Menschen integrieren!

- Weniger eurozentristischen Blick im Museum, mehr rassismuskritische Führungen. Das Aufdecken kolonialen rassistischen Kontinuität. Gebt die „Raubkunst“ zurück, es ist unter Gewalt geklaut worden

- Themenbezogene und gegenwartsbezogene Führungen, Menschen nach Interessen abholen

- Rückmeldungen zu den Führungen:

- Super spannende Führung, die zwingend in das Regelangebot des Museums Einzug finden muss, um zu verstehen wie und unter welchen Umständen Gegenstände ins Museum gelangt sind und welche rassistischen Motive dahinter stecken!

- Mehr rassismuskritische Führungen

- Mehr Führungen, die das Thema Rassismus beinhalten

- Super interessant. Viel Kontext zu den ausgestellten Stücken macht den Besuch sehr lohnenswert und bleibt im Kopf

- Eine super Führung, davon sollte es mehr geben, denn sie beleuchtet viele Dinge in ei-nem anderen Licht

- So wichtig, wenn es jemand macht, der Kopf ist rund…

- Mega Führung! Ich finde Völkerkundemuseen oft sehr langweilig, diese Führung hat aber eine spannende neue Perspektive auf die Dauerausstellung geworfen.

- Mehr/öfter Führungen mit rassismuskritischem Blick und auch in anderen Sprachen

- Jeden Tag solche Führungen!

- Tolle Führung, so welche braucht es mehr an Orten wie diesen!!! Mehr Kritik an den Ur-sprüngen und Kurationen, so wie in der Führung

- Augen und Ohren öffnende Führung regt zum Nachdenken an. Gerne Zitate inhaltlich wiederholen um was geht es genau? Stichpunkte/Zusammenfassungen. Vielen Dank für die neuen Impulse

- Bitte diese Führung in das Dauerprogramm übernehmen! Wichtig!

- Eine sehr interessante Führung. Eine spannende neue Sichtweise auf die Exponate. Schön wäre es, die Führung noch zu erweitern. Weiter so!

- Professionell, gewitzt, endlich ausreichend kritisch und kunstvoll zugleich! Absolut inspirierend, vielen Dank! Bitte wieder und mehr davon!

- Tolle Führung mit rassismuskritischen Blick, endlich!!!

- Ich würde mir mehr Objektivität in der Führung wünschen. Ich fand sie sehr informativ und Augen öffnend aber etwas zu kurz. Ich hätte mehr Zeit mit mehr Exponaten ver-bracht.

- Dankeschön für die tolle, informative Führung!

- Schöne Führung: sachlich, politisch, engagiert. Zu ruhigeren Zeiten noch intensiver

- Mehr erlebbar Perspektiven von rassismuskritischen Personen; lange Texte wirken vergleichsweise weniger attraktiv als Ausstellungsobjekte

- Führungen in verschiedenen Sprachen

- Das Museum hat es sehr nötig, dass es solche Führungen gibt

- Diese neue Sichtweise hat mich sehr inspiriert. Die rassismuskritische Führung war toll!

- Ich würde mir einen stärkeren Ausbau der „Antikolonialen Welten“ wünschen da mir die Führung extrem gefallen hat und die Inhalte zur Deutschen Kolonialisierung komplett neu waren. Weiter so

- Es war super interessant! Unheimlich wichtig darüber zu sprechen

- Tolle Erfahrung und Führung Ich kannte die Dauerausstellung bisher noch nicht und werde sie mir mit einem doch sehr kritischen Blick nochmal anschauen. Für Menschen, die nicht vom Fach sind, kann ein Museumsbesuch fatal Ende. Ich kann dieses Format nur allen Museen empfehlen.

- Danke für die Führung, nächstes Mal gerne mit mehr Zeit!

- Der Vortrag von Ricardo war grandios und dringend notwendig. Vielen Dank!

–

Dieser Artikel ist Teil der Publikation: “Guide Zur Dauerausstellung Des Rautenstrauch-Joest-Museums”, Weitere Infos und die vollständige Publikation finden Sie hier: Guide Zur Dauerausstellung Des Rautenstrauch-Joest-Museums