Gisela Casimiro

Sie können den Artikel unter folgendem Link anhören: https://on.soundcloud.com/jK12e (Gelesen von Ley Ghafouri)

Anfang September reiste ich zum ersten Mal nach Deutschland, um am Europäischen Literaturfestival in Köln teilzunehmen.

Als ich mich auf dem Weg zu dem Hotel befand, in dem ich einquartiert sein würde, wurde mir schnell klar, dass ich mich in einem Stadtteil befand, dass mehrheitlich von Migrant*innen und Einwander*innen bewohnt wird. Am Veranstaltungsort angekommen, befindet sich hinter mir das Integrationshaus. Vor mir liegt das künftige Einwanderungsmuseum, dessen Eröffnung – im Idealfall – für 2023 vorgesehen ist und das im Augenblick jedoch nur aus den Überbleibseln eines alten Industriekomplex besteht. In der Mitte eine Bühne, drumherum ziehen lachende und rennende Kinder unaufhaltsam ihre Kreise auf Skateboards, Fahrrädern oder Rollern, wodurch sie den Ottmar-Pohl-Platz zum Leben erwecken. Man hört Deutsch, Jiddisch, Portugiesisch, Englisch, Spanisch, Ungarisch, Türkisch, Italienisch und Arabisch. Die Bänke, Sofas und Stühle sind immer voll. Dort steht die Community im Mittelpunkt, weil sie weiß, dass das Festival für sie ist. Schon die Diversität des Produktionsteams zeigt uns das.

Dies ist die Randzone abseits vom aufpolierten und sterilen Zentrum, von Tourismus, von Glanz und von internationalem, kapitalistischem Konsum. Türkische und italienische Viertel mit ihren Cafés, Kiosken, Restaurants und stets gefüllten Friseursalons, Bürgersteige als Orte der Begegnung und des geschäftlichen Austauschs kontrastieren mit der für die Stadt typischen Kölsch-Bierfabrik, die sich in der Hauptstraße befindet, diejenige, in der auch das einzige Shoppingcenter ist, das ich sehe. Diese Stadt, ebenso wie Lissabon von einem Fluss in zwei Hälften geteilt, ist dieselbe wie die des legendären Kölnisch Wassers. Sie ist auch der Ort, an dem der nationale Konkurrent des nordamerikanischen Großkonzerns auf den Markt kam, ein Erfrischungsgetränk in eleganter Flaschenform, mit einer handgezeichneten Palme und dem Namen Afri-Cola. Ein so selbstverständlicher Teil des deutschen Alltagslebens scheint unverdächtig.

Man fragt mich sogar, ob Afri aus Afrika kommt. Ich merke, dass ich die Leute aufgewühlt habe, dass sie nicht viel oder sogar überhaupt nicht über die Thematik nachgedacht haben. Trotzdem trinke ich eine Flasche dieses Erfrischungsgetränks ( welches das deutsche Pendant zu den “Queijadas da Casa do Preto” (dt.: Küchlein aus dem Haus des Schwarzen), den “Conguitos” (Anm.: portugiesische Schokokugeln deren Markenname auf den Kongo referiert und dessen Maskottchen ein schokobraunes Männchen mit großen Augen und dicken Lippen darstellt), den Mulatten-Keksen von den Azoren und anderen neokolonialen Lebensmitteln ist), genug, um eine Geschichte erzählen zu können, während ich feststelle, dass sie zudem auch noch teurer ist als die klassische Coca-Cola.

Ich lernte Afri-Cola durch eine Installation der Künstlerin Tatiana Macedo kennen, eine Arbeit, die Teil der Sammlung des Alteliér-Museum Júlio-Pomar in Lissabon ist. Afri-Cola ist ein Getränk, das vielleicht die Illusion von tropicalismo, von afrikanischen Träumen mit orangefarbenen, gelben und roten Sonnenuntergänge vermitteln soll, wer weiß, ob am Ende eines langen Tages der Safari, schließlich wurde in der Kolonialzeit nicht zwischen Menschen- und Tiersafaris unterschieden. Von Natur aus kommen Palmen in Deutschland nicht vor und die Orte, an denen sie zu finden sind, sind rar, wenn man von der kolonialistischen Phantasiewelt absieht, die noch immer besteht, obwohl Deutschland ein Reiseziel für viele Menschen aus anderen Ländern ist.

So zum Beispiel ist es der Fall bei Mpenzi, eine*r Aktivist*in für LGBTQIA+ Rechte aus Kenia, welche*n ich auf dem Festival kennenlerne und welche*r mir als migrierte Person von ihren Erfahrungen in Spanien und Deutschland erzählt. Wir befreundeten uns.

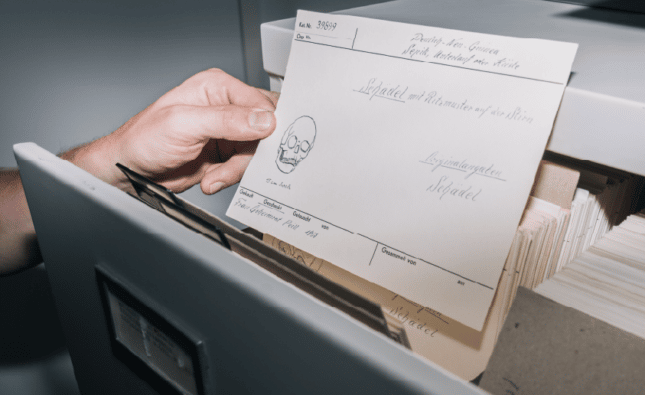

Mit Mpenzi besuche ich das Museum, in dem ich einen Teil der berühmten beninischen Bronzestatuen vorfinde, die von so vielen Ländern geplündert und jahrhundertelang in ihren Sammlungen aufbewahrt wurden, und an den angrenzenden Wänden der Katalog mit Beschreibung, Anzahl, Gewicht und Maßen, die Methode, nach der jedes Artefakt ins Museum gelangt ist. Ein Gefühl der Unruhe, des Erstaunens und der Bitterkeit überkommt mich: Sie sind schön und beeindruckend, aber wenn ich sie sehen kann, dann nur, weil jemand an dem Ort, wo die Kunstwerke herkommen, dies nicht tun kann. Es ist die Eintrittskarte für ein sehr teures Museum, das uns dazu verpflichtet, Kontinente zu durchqueren, um das zu sehen, was unsere Vorfahren geschaffen, berührt und sogar gesegnet haben.

Ich lebe in Lissabon, wo einerseits bald eine Gedenkstätte zu Ehren der Menschen, die in Sklaverei leben mussten, errichtet wird und wo andererseits die Idee noch nicht aufgegeben wurde, ein Museums der Entdeckungsreisen zu bauen. Um es den Einen nach wie vor recht zu machen, immer zu Lasten von Anderen, gleichsam um eine anachronistische Kohärenz mit der heutigen Zeit aufrechtzuerhalten, tragen die Straßen in meinem derzeitigen Viertel Penha de França noch immer Namen wie Avenida General Roçadas, Neves-Ferreira-Straße oder Avenida Mouzinho de Albuquerque, Militärs und Gouverneure aus den unterschiedlichen Teilen des portugiesischen Kolonialreichs, als welches es damals von Indien über den Kongo bis nach Angola und Mosambik bekannt war.

Bei meinem Besuch im Ethnographischen Museum Rautenstrauch- Joest war ich wenig überrascht, als ich feststellte, dass das Werk, das die Ausstellung «Resist! Die Kunst des Widerstands» eröffnet, eine RTP (Anm.: öffentlich rechtlicher portugiesischer Fernsehsender) -Doku ist, ein Video von Mai 1975, in dem Mosambikaner*innen das Reiterstandbild von Mouzinho de Albuquerque entfernen. In Dauerschleife abgespielt, scheint diese dort in Ruhe ausgeführte Aktion, ohne für uns hörbaren Ton, mit Zeit und Gründlichkeit, noch bis heute nachzuhallen. Gerechtigkeit geht nicht immer mit Gelassenheit einher, aber wenn sie es tut, ist es wirklich etwas Wunderbares. Was wir heute in der ganzen Welt als Vandalismus und Rebellion berichtet sehen, ist einfach nur Gemeinsinn, es ist Kampf, es ist Selbstsorge, es ist das Volk, das entscheidet, was das Beste für es ist, es ist eine Weisheit, die immer da war, es ist die Wiederherstellung des gesellschaftlichen Gleichgewichts.

Das Rautenstrauch-Joest gab 2018 wertvolle Stücke der Maori-Kultur an ihre rechtmäßigen Besitzer zurück. Dieses Museum, welches bereits 120 Jahre alt ist, beherbergt heute eine Ausstellung, in der ich von den verschiedensten Widerstandskämpfen erfahre, die geografisch und chronologisch von Indien über Brasilien bis zu den Roma führen. Allerdings trinke ich auch in der Museumsbar die bereits erwähnte Afri-Cola, ein Objekt, das sich rechnet, weil es beleidigend und kolonial ist und ausgeklammert wird, als ob die guten Erinnerungen, die es noch heute auslöst, unantastbar wären. In der Ausstellung finde ich Persönlichkeiten wie Mandela, Lumumba, Ghandi, Dalai Lama und Túpac Amaru II. Ich sehe Werke von vielen Künstler*innen, wie Małgorzata Mirga- Tas, Grada Kilomba, Selma Selman, Kara Walker, Emilia Rigová und Omar Victor Diop, dem wohl namhaftesten Künstler.

Sowohl Mpenzi als auch ich waren mehrfach gerührt, ergriffen und erschüttert. Es gibt Raum für eine antirassistische Bibliothek, die der öffentlichen Nutzung zugänglich ist, eine Station, an der man Widerstandsmusik hören kann, verschiedene Fragen, die wir beantworten können, ausreichend Material, um aufzuschreiben, was wir wissen wollen, was uns umtreibt, was wir noch brauchen. Es gibt Kopien aller Texte in zweisprachiger Ausgabe, es gibt Trigger-Warnungen, es gibt eine gewisse Achtsamkeit gegenüber den Besucher*innen, denn es wird davon ausgegangen, dass nicht nur weiße Menschen dieses Museum besuchen werden.

Es kann nicht um uns gehen, ohne uns, daran erinnern uns die Ausstellungswände bei jedem Schritt. Damit es um uns geht, müssen wir unsere Geschichte selbst erzählen, und raten Sie nur, in dieser sind wir die Protagonist*innen. Wir müssen vor allem zeigen, wie wir uns selbst sehen und wie wir wirklich sind. Wisset, dass wir viel mehr sind als das, was ihr aus uns gemacht habt. Wir sind viele, wir sind diejenigen, die sich aus dem Schutt, aus der Asche, aus dem Feuer, aus den Plantagen, aus den Straßen, aus den Meeren erschaffen und wieder erschaffen haben. Wir sind für uns und für uns da. Wir kommen von überall her. Ja, sogar von hier. Vor allem von hier.

–

Gisela Casimiro (Guinea-Bissau, 1984) ist eine portugiesische Schriftstellerin, Künstlerin, Performerin und Aktivistin. Sie arbeitet mit verschiedenen Museen, Galerien, Theatern, Kulturverbänden, Schulen und Universitäten als Trainerin, Beraterin, Moderatorin, Sprecherin und Kuratorin zusammen. Sie veröffentlichte „Erosão“ (Gedichte) und wurde in mehreren Zeitschriften und Anthologien vorgestellt. In den letzten Jahren war sie als Kolumnistin für Hoje Macau, Buala, Contemporânea, Setenta e Quatro tätig. Casimiros Werke wurden ins Türkische, Mandarin, Deutsche, Englische und Spanische übersetzt.

Casimiro ist Autorin und Dramaturgin des Theaterstücks „Casa com Árvores Dentro“ (2022, Regie: Cláudia Semedo, aufgeführt im Teatro Municipal Amélia Rey Colaço).

Casimiro hat an Ausstellungen in der Galeria Municipal do Porto und Lisboa sowie im Museu de Arte Contemporânea de Elvas teilgenommen und mit dem Klangstück „Aviso“ ist sie Teil der angesehenen Sammlung António Cachola. Sie war Mitglied von INMUNE und ist Mitglied von UNA – União Negra das Artes und ab 2022 Ratsmitglied der FCSH/NOVA Universität Lissabon.

Kontakt: Instagram: @giselacasimiro | Web: linktr.ee/giselacasimiro

–

Dieser Artikel ist Teil der Publikation: “Guide Zur Dauerausstellung Des Rautenstrauch-Joest-Museums”, Weitere Infos und die vollständige Publikation finden Sie hier: Guide Zur Dauerausstellung Des Rautenstrauch-Joest-Museums