Du willst wissen, was wir tun – und warum?

Dann abonnier unseren Newsletter und bleib informiert über unsere Veranstaltungen, Aktionen, politischen Kämpfe und Veröffentlichungen.

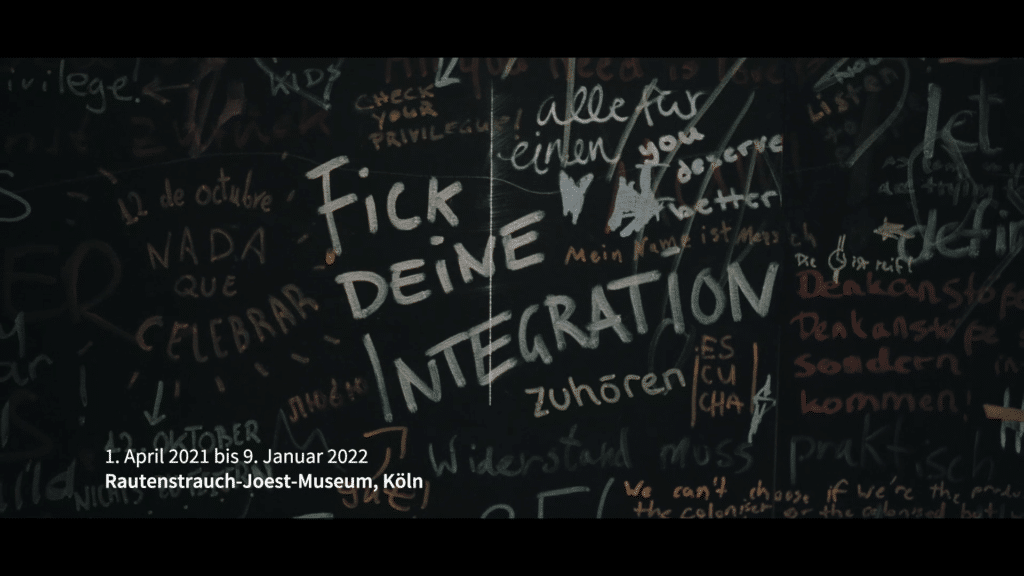

Wir schreiben, wenn es etwas zu sagen gibt – klar, direkt und mit Haltung.

Keine leeren Versprechen, keine Werbung. Nur echte Inhalte aus unserer Arbeit.

Bleib informiert. Teil unserer Bewegung. Trag dich ein.